La memoria no es un receptáculo inerte. Los recuerdos habitan en ella como un magma vital que nos impulsa a traerlos al presente, para que la sucesión azarosa de nuestros días cobre sentido y podamos seguir apostándole al futuro. El pasado es una sucesión de instantes que hilvanamos para ordenar ese conjunto azaroso de acontecimientos que llamamos vida, y, a veces, terminan convertidos en episodios tirados al olvido. Vivimos y bebemos de la nostalgia, esos baches donde se ocultan sucesos que intentamos recuperar con un dejo de melancolía. El pasado acecha como un animal herido en busca de quien lo salve del abandono. ¿Cómo? Trayéndolo a la orilla de los días (diría el poeta Eleazar León), con un esfuerzo que nos reconforte, que nos salve del olvido, ese pedazo enfermo de la memoria donde no hay identidad personal posible.

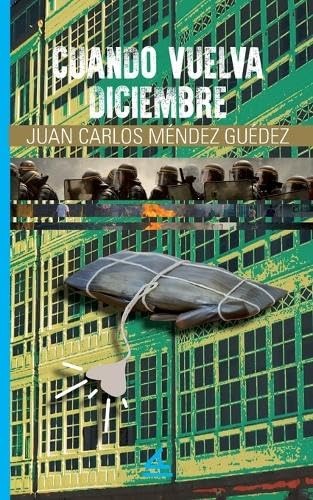

Y la novela de Juan Carlos Méndez Guédez, Cuando vuelva diciembre, La Pereza Ediciones, USA, 2025, hurga en las profundidades del pasado para entregarnos una historia plena de remembranzas fallidas. Cuando Harry Haller se afeita frente al espejo en El lobo estepario, piensa en el suicidio con la navaja en su garganta y eso tiene una lectura insoslayable: el personaje de Herman Hesse está desesperado por encontrarle sentido a su existencia, que sobrevive en fragmentos imprecisos del pasado. Con un añadido trágico, está pidiéndose auxilio a sí mismo para salvarse de su vida sin respuestas. Y aquí volvemos a la novela de Juan Carlos Méndez Guédez cuando Jacinto, el personaje sobre el cual gira la historia, se interroga constantemente por su expulsión del Paraíso de la infancia en un pasado remoto. Pero conviene escuchar una advertencia de la poeta Wislawa Szymborska: “cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba ya pertenece al pasado”.

Algo inconcluso

¿Por qué tanta enjundia sobre el asunto de la memoria? Porque el personaje principal de Cuando vuelva diciembre, Jacinto, transcurre por las páginas de la novela cargando penosamente con el drama que constituye el móvil del relato, el desarraigo que se intenta paliar con la recuperación de un momento singular: diciembre, mes emblemático de todas las evocaciones y su manjar venezolano más notable: la hayaca, símbolo de la vuelta al hogar primigenio. Pero no es ésta una genealogía de la culinaria criolla, es, más bien, un regodeo sigiloso en torno al drama que late bajo la piel de la narración. Méndez Guédez trama una estrategia narrativa que a veces se sale de la línea argumental de la novela y explora territorios más bien evanescentes. Está el ejemplo de la narración fugaz de los amores entre Jacinto y Teresa, o entre éste y Abigaíl; la referencia sorpresiva a Eliodoro González P (aunque luego se repare el asunto nombrando el Ponche Crema gustoso de su creación); la discusión con el cura Aveledo acerca de un tópico de la Guerra Civil, drama del cual los españoles aún no se recuperan; la mención a Rafael Orozco y Diomedes Díaz, célebres músicos de vallenato, que ni siquiera lograron afinar sus instrumentos.

Así, las páginas transcurren entre historias truncas y recuerdos solapados bajo sucesos que sirven como sugerencias de sentido, no siempre explícitas ni concluyentes. Es decir, como ocurren los asuntos en la memoria, sin pistas manifiestas exactas. Y aquí cabe una referencia que funciona como punto de partida en un párrafo raigal del relato, mientras nuestro personaje realiza un paseo por la ciudad con la que llegó a reencontrarse: “En esos momentos, no eran mis ojos los que reconocían la ciudad , sino la memoria que de ella construía mi insomnio”.

Todo vuelve

Demasiada complicación esconden los asuntos de la memoria. La psicología clásica intenta simplificarlos con categorías concluyentes como el “matiz hedónico”, un cognomento que clasifica los recuerdos según lo placentero o el desagrado de una experiencia que va a tener grata o ingrata recordación, en ese universo desvaído que es la memoria. Así, nuestra experiencia vital, va a fluctuar entre lo placentero y lo desdeñable, siempre atada al yugo inescapable de los recuerdos. Eso ocurre desde el lado incontestable de la razón, es decir, de los psicólogos que apostaron al perro de Pavlov y su respuesta a estímulos predecibles, pero el asunto se complica cuando intervienen los poetas, ergo, los escritores, o sea, cualquiera que pretenda salirse de los marcos de la razón y se empuje cuesta abajo de la invención, al borde de sí mismos, es decir, de la recuperación de su memoria personal. La memoria personal de Jacinto, nuestro héroe, es el Paraíso Perdido de la infancia, así, con mayúsculas, que termina siendo una pérdida plural. Jacinto es abandonado en primera instancia por su padre, de quien conocemos el nombre tardíamente, y, luego, por su madre, más o menos difusa entre su necesidad de los favores fiduciarios de jacinto (es decir, de los euros urgentes), quien regresa para remendarse la vida en Barquisimeto, la del cuatro y el corrío, dicen los cantores populares. Y la complicación es el regreso a su familia disminuida, pobre, sin presente ni futuro, con las mismas tías envueltas en sus faldas vaporosas, con las mismas paredes de bahareque, barro y caña, que dejó cuando se fue de Barquisimeto hacia España.

Los recuerdos son el futuro

La vida empieza y termina en los límites de la memoria. Sobrevivimos entre tramos de olvido, que tratamos de remediar con insistencia cotidiana. Jacinto habría preferido vivir sin el recuerdo del abandono de su padre, ese símbolo irreparable de la pérdida máxima que pocos seres humanos logran superar. Telémaco es el mejor ejemplo en la búsqueda de Ulises y no hace falta abundar en detalles. Y, peor aún, según aparece en algunas de las páginas de este libro doliente a pesar de su aparente festividad asordinada, cuando el narrador reclama que su madre lo está abandonando con su padre. Lo sagrado y lo profano en un solo haz mortificante que Juan Carlos Méndez Guédez enuncia con dolor soterrado. Y el epitafio narrativo no puede ser más explícito. Dice Jacinto. “Lo que jamás pude pensar es que mi padre regresaría para buscar a mi madre, pero que a los dos se les olvidaría llevarme con ellos”.

Ah mundo, diría un natural de Barquisimeto, el universo de donde partió Jacinto en un pasado remoto y al que siempre quiso volver para remediar el exilio voluntario. Las páginas de Cuando vuelva diciembre hablan del drama de Jacinto, quien tuvo la mala suerte de ser expulsado de dos paraísos a la vez. Es evidente que Juan Carlos bebió de las páginas de Jorge Luis Borges en Funes el memorioso y lo hace con destreza: “la memoria era algo abrumador, y la memoria de Funes era una metáfora del insomnio”.

Juan Carlos Méndez Guédez: Nacido en Barquisimeto, Venezuela en 1967. Autor de más de treinta libros entre los que pueden citarse novelas como: Roman de la isla Bararida, La ola detenida, El baile de Madame Kalalú, Una tarde con campanas y los libros de cuentos: En las ruinas; La diosa de agua; La noche y yo, entre otros. Premio Tiflos de cuentos en 2024. Su obra ha sido traducida al francés y al inglés. En este idioma puede citarse la traducción de su novela Los Maletines (Briefcases from Caracas, Black Square edition). Reside en España.

© All rights reserved/Derechos reservados de la reseña Abel Ibarra