Sumido en la preparación de sendos borradores para dos nuevos libros, momentáneamente me dejo llevar más por el gusto por la docencia, que por mi apego a la escritura. De modo que en esta ocasión me reintegro al conjunto de temas clave en la enseñanza y aplicación de modos de acercamiento a los textos recomendados en cursos avanzados. Con este fin, incorporo algunas citas que considero relevantes para mis propósitos:

«INFLUENCERS»

«en los últimos años, la función clásica de la crítica literaria ha cambiado sustancialmente. Han aparecido redes sociales que enfocan la lectura e interpretación y es posible interactuar en ellas ofreciendo una opinión más o menos fundamentada. En relación con la valoración de una obra, vale la pena subrayar que todo crítico tiene una opinión, pero no todas las opiniones son una crítica con validez literaria».

PARLAMENTO

«La palabra parlamento tiene su origen remoto en el latín “parabola” en el sentido de palabra. Pasó al francés como “parlement” aplicado a la asamblea de ciudadanos que se reunía con fines deliberativos sobre temas de interés común, y de allí llegó al español.

Se denomina parlamento a cualquier expresión manifestada a través del habla, pudiendo tratarse de una charla o discurso sobre temas diversos: “El orador comenzó su parlamento refiriéndose a los problemas que afectan al conjunto de la institución que representa” o “Su parlamento fue tan extenso, que al final ya nadie le prestaba atención».

Vemos también este recurso en las esferas burocráticas, como nos sugiere la siguiente cita: «El Parlamento como órgano político electivo, y uno de los poderes del Estado, de los tres que lo conforman, junto al Ejecutivo y al Judicial, en la participación tripartita propuesta por Montesquieu para combatir el absoluto poder de las monarquías de la Edad Moderna, nació en Inglaterra, gestándose desde la Edad Media, concretándose en 1707 con el acta de la Unión que sentó las bases del Parlamento de Gran Bretaña y en 1801 del Reino Unido (aunque podemos reconocer antecedentes de reuniones populares desde la Grecia antigua).

En los modernos sistemas monárquicos parlamentarios, como el del Reino Unido o Canadá, el rey solo tiene una función representativa de su país, siendo el Parlamento quien realmente gobierna. Existen también Repúblicas Parlamentarias, como en Finlandia o Sudáfrica. De los cincuenta estados europeos, treinta y ocho tienen sistemas parlamentarios, y también lo poseen una decena de los países caribeños. En los sistemas de repúblicas presidencialistas, donde no hay reyes —por ejemplo, en Estados Unidos— el Parlamento es denominado en general, Congreso, y tiene funciones legislativas y de control de los otros poderes. En este sistema la división de poderes es más marcada que en los parlamentarismos.Tanto los miembros del Parlamento como los del Congreso se eligen por el voto de los ciudadanos y tienen pluralidad de miembros. Pueden ser unicamerales o bicamerales».

ANALECTA [ANTOLOGÍA, FLORILEGIO, COMPENDIO]

Es básicamente una colección de extractos de alguna obra literaria.

ANALECTAS DE CONFUCIO

«Las Analectas son la versión por escrito de una serie de charlas que Confucio dio a sus discípulos, así como las discusiones que mantuvieron entre ellos. El título original en chino, Lún Yǔ, significa “discusiones sobre las palabras”. Escritas durante el periodo de Primaveras y Otoños, las Analectas son el mayor trabajo del confucianismo. Siguen teniendo influencia entre los chinos y en algunos países asiáticos aún hoy en día».

LO SUSTENTABLE Y LO SOSTENIBLE

«Cada vez estamos más acostumbrados a escuchar a hablar de estos adjetivos. Lo más habitual es que las personas empleen estos adjetivos como sinónimos la mayor parte de las veces. Sin embargo, existe una diferencia entre sustentable y sostenible. Esto no significa que no puedas utilizar ambos conceptos para definir las mismas situaciones, únicamente debes saber que existe una diferencia entre sustentable y sostenible que responde a ciertas connotaciones. Si quieres conocer la diferencia entre sustentable y sostenible también debes saber que ambos conceptos se utilizan para denominar y describir distintas situaciones. Por tanto, en algunos casos podemos usar ambos adjetivos para la misma cosa. En otros casos, por el contrario, debemos ser más cuidadosos con las palabras que empleamos. Lo mismo ocurre cuando hablamos en un entorno distendido e informal. En estos casos podremos utilizar la palabra con la que nos sintamos más cómodos ya que dado que nos encontramos en un entorno informal no tenemos que ser especialmente cuidadosos ya que lo único que debe preocuparnos es hacernos entender. Sin embargo, si nos encontramos en un entorno formal o profesional, debemos ser mucho más cuidadosos con los términos que empleamos porque, como ya hemos mencionado, existe una diferencia entre sustentable y sostenible. Si quieres conocer cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible y saber cuándo debes emplear un término y cuándo otro presta mucha atención a la información que aparece a continuación ya que a lo largo de nuestro artículo trataremos de resolver todas las dudas acerca de cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible».

[Fuente: https://educar.doncomos.com/diferencia-sustentable-sostenible].

IMPACTOS, RETRIBUCIONES Y SUEÑOS [O METAS]

Una vez revisitados los conceptos, y camino a la conclusión de este extraño cúmulo de cavilaciones y especulaciones, puedo agregar que por mi vida estudiantil pasaron excelentes maestros en primaria e intermedia que machacaban la gramática con tesón. A nivel de universidad, los currículos me obligaban a leer las novelas clásicas, las tradicionales españolas y otras que encajan en características diversas y controversiales. A medida que avanzaba en mi desarrollo como lector y escritor, me saturaban con las peculiaridades de las novelas y relatos del «Boom Hispanoamericano» por un lado y las teorías literarias occidentales por el otro.

Como cualquier otro curioso comprometido con los estudios, tuve una amplia gama de profesores, tanto mediocres como excelentes. Entre estos últimos, merecen mención los doctores José Olivio Jiménez, Raquel Chang-Rodríguez, Rafael Olivar Bertrand y Diana Ramírez de Arellano en City University of New York (CUNY). Ya establecido en Miami, Florida, me enorgullece mencionar a Reinaldo Sánchez, Reynaldo Arenas, Florence Yudin y Erik Camayd-Freixas, profesores de alto calibre en la Florida International University (FIU). Me tomo la libertad de destacar que tanto «La Yudin» como «La Arellano», que así las llamábamos con cariño, respeto y admiración, fueron catedráticas muy excéntricas y dedicadas casi exclusivamente a la poesía. Por lo menos dos de mis profesores, cuyos nombres prefiero dejar en el campo de la ignominia, demostraron más de una vez una carencia imperdonable de recursos pedagógicos. Estos dos individuos en particular, literalmente las odiaban; sin embargo, a pesar de sus excentricidades, ambas académicas supieron incrementar mi gusto por la poesía, además de inculcarme el concepto de la disciplina, tanto en la conversación, como en la escritura como lector y crítico.

Concluyendo esta visión retroactiva, me tomo la libertad de hacer uso de un fragmento de uno de mis libros: «El avance de la tecnología ha sido dramáticamente veloz, factor que también influye en sus avatares. La «globalización», o en términos quizás más certeros «las globalizaciones», han invadido las metodologías pedagógicas con propuestas más recientes y, con frecuencia, obviamente improvisadas. Entre los nuevos conceptos, cuento la toma de consciencia racial, la diversidad de género o religión, y otras tendencias que alimentan ahora los currículos. Se ha tenido que acomodar, incorporar o modificar la creación de nuevas o casi nuevas teorías, no todas tan robustas como las que se desarrollaron a mitad del siglo pasado, y un tanto alejadas de Las Humanidades, terreno al que pertenecían hasta hace poco.

Ya es un hecho que la intencionalidad de la misma, actualmente se erige en razones de percepción de la multiplicidad de abusos a miembros de la sociedad que muestran diferencias tipológicas y que son tradicionalmente marginados. Se condena en particular, a aquellos individuos, grupos o clanes cuyo arrastre psico-sociológico, poder político o monetario son abusivos. De mi parte, sin titubeo alguno, siempre estaré al lado de las víctimas. En principio, les doy mi apoyo en los textos y cedo mis contribuciones a las organizaciones que combaten la discriminación y el ninguneo. A la vez opino que los fundamentos de muchas de esas nuevas teorías que llaman a la comprensión, mientras incitan a la reprobación de actos abusivos, en muchos de los casos, persiguen un motivo político o económico.

Por esta razón, más de una de ellas no me acaban de convencer del todo como genuinas, en especial cuando los objetivos de departamentos de nuestras escuelas y universidades trazan agendas sociales rebosadas de discursos que están muy lejos de ser académicos. Las veo carentes de una robusta alineación estética cimentada en códigos deontológicos transparentes. Claro que esto no me impide estudiarlas. El instinto me recuerda constantemente el bagaje epistemológico que infundieron mis maestros, y personalmente me mantengo abierto a visitar, a analizar y hasta discutir sus contextos, pues, en definitiva, es a mí a quien le toca acomodarlos en la modalidad exegética.

Reincidiendo en el tema de las influencias, además de monseñor de Montaigne, a los familiarizados con un reducido número de autores que he leído no les será difícil encontrar en mis textos la huella de Miguel de Cervantes, José Martí, Marcel Proust, Miguel de Unamuno, Ernesto Sábato, Julio Cortázar y, tardíamente quizás, pero no menos influyentes, de Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, y Ricardo Piglia. Son puntos de referencia. Los traigo a colación, no por pretender estar en sus zapatos, sino por mi intimidad con las respectivas normas de connotación y denotación en unos o el afán lúdico en la literatura y el arte en otros. Desde luego, si me sumerjo en el universo de los que menciono, como es mi costumbre, es necesario, casi obligatorio, respetar las distancias cronotópicas. A pesar de las referencias que anoto y los intertextos a que sutilmente alude mi discurso, no sería muy atinado que se me ubique, por ejemplo, en medio del período renacentista o se percibiera en mi discurso el control subliminal de la Inquisición. En otras palabras, aún sin quererlo, que no es mi caso, no soy más que un hijo de la bifurcación de los siglos XX y XXI».

[Fuente: libro DE AUTORÍA: ENSAYOS AL REVERSO, Ediciones Dos Islas, Miami].

Quod scripsi, scripsi.

FIN PARTE II.

© Derechos reservados. Héctor Manuel Gutiérrez.

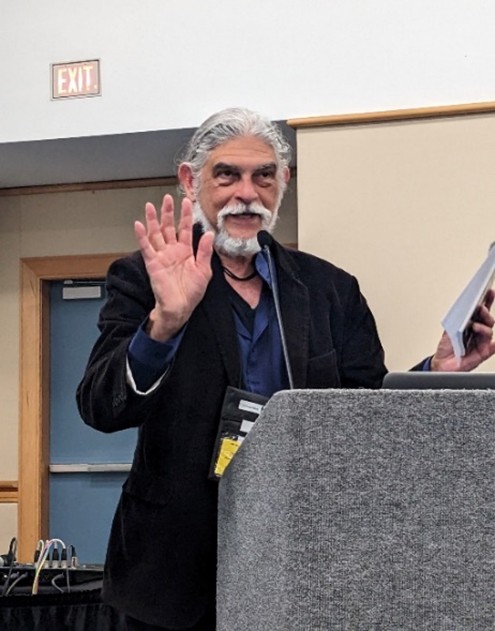

Héctor Manuel Gutiérrez, Ph.D., es instructor de español avanzado y literatura hispana. Funge como Lector Oficial de Literatura y Cultura Hispánicas en el programa de evaluación superior Advanced Placement, College Board/ETS. Colaborador mensual de la revista musical «Latin Beat», Gardena, California. Miembro/fundador de la revista literaria «La huella azul», FIU, Miami, Florida. Editor de contribuciones, «Revista Poetas y Escritores Miami», Miami, Florida. Colaborador «Revista Suburbano», Miami, Florida. Colaborador/ columnista, «Nagari Magazine», Miami, Florida. Colaborador «Linden Lane Magazine», Fort Worth, Texas, Colaborador, «Insularis Magazine», Miami, Florida. Es autor de los libros: Cuarentenas, Cuarentenas: Segunda Edición, Cuando el viento es amigo, Dossier Homenaje a Lilliam Moro, De autoría: ensayos al reverso. Les da los toques finales a «Encuentros a la carta: entrevistas en ciernes», a publicarse en 2026, «La utopía interior: estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato», a publicarse en 2026, y la novela «El arrobo de la sospecha», a publicarse en 2027.

Héctor Manuel Gutiérrez, Ph.D., es instructor de español avanzado y literatura hispana. Funge como Lector Oficial de Literatura y Cultura Hispánicas en el programa de evaluación superior Advanced Placement, College Board/ETS. Colaborador mensual de la revista musical «Latin Beat», Gardena, California. Miembro/fundador de la revista literaria «La huella azul», FIU, Miami, Florida. Editor de contribuciones, «Revista Poetas y Escritores Miami», Miami, Florida. Colaborador «Revista Suburbano», Miami, Florida. Colaborador/ columnista, «Nagari Magazine», Miami, Florida. Colaborador «Linden Lane Magazine», Fort Worth, Texas, Colaborador, «Insularis Magazine», Miami, Florida. Es autor de los libros: Cuarentenas, Cuarentenas: Segunda Edición, Cuando el viento es amigo, Dossier Homenaje a Lilliam Moro, De autoría: ensayos al reverso. Les da los toques finales a «Encuentros a la carta: entrevistas en ciernes», a publicarse en 2026, «La utopía interior: estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato», a publicarse en 2026, y la novela «El arrobo de la sospecha», a publicarse en 2027.