Son los últimos días del emperador etíope Tewodros II, un soberano iluminado, visionario y tiránico que, acorralado por las tropas británicas en 1868, se encierra en su fortaleza de Magdala. El emperador, figura de orgullo y redención, se confunde con su doble interior: el hombre que busca a Dios dentro de sí y solo halla su reflejo. El hecho histórico se transforma en metafísica. Entre visiones oníricas, recuerdos de infancia, genealogías míticas y plegarias delirantes, la muerte del emperador se vuelve transfiguración: el instante en que el poder y la fe colapsan y el alma, desnuda ante el abismo, se reconoce como su propio milagro.

Theodoros, de Mircea Cărtărescu (Impedimenta, 2024), pertenece a esa estirpe de obras que no buscan contar una historia, sino registrar una respiración. Desde la primera página, cuando el emperador se santigua con sangre y pregunta: “¿Se aceptará tu cruz?”, comprendemos que ya no estamos ante una narración ordinaria, sino ante un sacrificio que se piensa a sí mismo. Las alas del libro no abren a la plegaria, sino a la confesión. Tewodros II toma posesión de su cuerpo y se conquista a sí mismo al quitarse la vida. Cărtărescu entreteje la caída de un reino con la disolución del lenguaje, la culpa y la revelación. Todo ocurre en el borde del verbo, en esa zona donde el pensamiento aún tiembla antes de nacer palabra.

Nada se despliega en el tiempo de la historia: todo acontece en el latido de lo que queda. La voz que narra flota entre conciencias, se multiplica en espejos. No pertenece a nadie, o quizá a todos los que alguna vez soñaron con un reino imposible. Es el tipo de voz que nace cuando el yo se reconoce como ficción. Uno no interpreta Theodoros; lo habita. Cada frase es una inhalación de asombro, un estremecimiento que revela lo que el pensamiento ya no puede sostener.

En este universo, el lenguaje no sirve, respira. Su ritmo avanza con la lentitud de quien duda antes de nombrar. No hay acción: hay aliento. La voz no explica, se ofrece como respiración de un alma que ha perdido a su dios pero no su hambre de sentido. Esa oscilación entre fe y desamparo convierte la prosa en un espacio de revelación negativa, donde el silencio no niega a Dios, sino que lo convoca desde su ausencia. Cuando Cărtărescu escribe: “Has comido con sangre y has bebido sangre, y por ello tu sacrificio no será aceptado”, el lenguaje mismo parece participar del pecado y, en esa contaminación, halla su pureza.

Estamos ante una mística sin religión, una vibración donde la culpa y el conocimiento se confunden. Tewodros —el “León de los leones, Rey de reyes, prometido de Jerusalén”— se consagra en el exceso: su poder, su ambición, su deseo de fundar un reino que lo absuelva. Pero lo que brilla en su cruz no es el oro, sino la imposibilidad de redención. Cada acto imperial se vuelve reflejo de su vacío. El poder no salva; solo revela la nada que lo sostiene. El trono es palabra hueca, eco de una gloria que alguna vez fue plegaria. El hombre que intenta erigir un imperio sobre la fe termina crucificado por su propia voluntad.

Tewodros, nacido Kassa Hailu hacia 1815, fue de esos hombres en los que la ambición se confunde con el destino. Guerrillero primero, visionario después, unificó buena parte de Etiopía, dividida entonces entre príncipes y guerras menores. Cuando en 1855 se proclamó emperador, lo hizo no solo por ansia de poder, sino por la ilusión de devolver a su país una majestad perdida. Soñaba con una Etiopía unida, cristiana y moderna, un imperio que no se avergonzara ante Europa. Quiso fábricas, cañones, un gobierno ordenado, una Iglesia libre de manos extranjeras. Creía que todo podía rehacerse, que la historia podía escribirse de nuevo si se la empuñaba con suficiente fe. Pero los que creen eso, los que realmente lo creen, son siempre los primeros en descubrir que la historia no se deja escribir por nadie.

La novela recoge ese fracaso y lo vuelve revelación. Hay momentos en que la prosa parece dictada desde una región anterior al sentido. “Durante toda tu vida has intentado conciliar la mirra y la sangre”, se lee, y en esa unión imposible late la tragedia del espíritu: el deseo de unir lo divino y lo corporal. Theodoros no busca trascender, sino tocar. Es un texto que no asciende, desciende: hacia la materia, hacia la impureza del signo. Cada imagen arde en su propia luz: flores de sangre, cruces convertidas en carros de guerra, el mar de esmeralda donde un niño imagina la fe como una raíz que se planta en las olas. En todas, belleza y horror laten en la misma vibración.

El exceso en Theodoros no es retórica: es una forma del ser. La abundancia de imágenes no surge del orgullo, sino de la necesidad de pensar más allá del pensamiento. Cărtărescu intuye que la verdad no se alcanza por claridad, sino por desbordamiento. Cuando el lenguaje se satura, escucha lo que está fuera de él. Esa plenitud que roza la asfixia recuerda la experiencia de quien mira el sol de frente y queda ciego para poder ver de otro modo. El saber aquí no se enuncia: se padece. Se accede a la verdad como a una herida.

En esa dimensión, Theodoros se convierte en una fenomenología del estremecimiento. La palabra no representa: acontece. No hay distancia entre lo dicho y lo vivido; la frase se vuelve carne. El conocimiento no es racional, sino vibratorio: comprender consiste en participar de la vibración. Cada descripción del emperador —su mano temblorosa, su boca tocando el cañón frío de la pistola— es una escena del alma en su límite.

Hacia el final, Tewodros escribe una carta al enemigo. Ya no queda poder, solo voz. “Quería hacer de Etiopía un país donde fluyeran la leche y la miel… pero por mis graves pecados parece que Él no lo ha querido así.” Es la confesión de quien comprende que toda voluntad traiciona su fe. Escribir al adversario, mientras el mundo se derrumba, no es un acto político sino sacramental. El lenguaje se convierte en el último cuerpo posible, la prueba de que aún existe una conciencia capaz de amar. Lo que se firma no es el perdón ni la rendición, sino la aceptación de la soledad.

Entre las ruinas, la madre —Sofiana— envía a su hijo unas hojas en blanco. No hay palabra que iguale ese gesto. El amor se vuelve silencio. Las páginas blancas son la morada del alma: allí donde la escritura cede, comienza la verdad. El vacío se revela como forma suprema de sentido. El lector entiende que toda la novela ha sido un rodeo hacia esa blancura: el agotamiento del verbo que busca su descanso. Cuando el lenguaje calla, la página se vuelve templo.

El conocimiento en Theodoros no ilumina: acaricia. Saber no es poseer, sino acompañar. La novela respira en ese ritmo compasivo donde cada comprensión nace del estremecimiento. Hay un instante, después de la muerte, en que la respiración continúa sin cuerpo; ese leve murmullo es la sabiduría última: la conciencia de que todo pensamiento está hecho de aire.

El texto parece escrito desde ese lugar: después de la fe, después del sentido, cuando solo queda el deseo de seguir hablando para no desaparecer. El emperador, que quiso dominar el mundo, termina dominando su silencio. Lo que persiste no es la historia, sino el tono. Y en ese tono late una salvación sin redentor: la del lenguaje que sigue respirando por sí mismo.

En su quietud final, Theodoros enseña que el poder sin compasión se pudre y que la fe sin duda se vuelve piedra. Pero también que la duda, cuando se vuelve forma de amor, puede salvarnos de la desesperación. El alma no necesita certezas: necesita un ritmo. Cărtărescu escribe desde ese pulso donde cada palabra parece al borde del colapso y, aun así, insiste. La literatura no es refugio, sino herida; no es espejo, sino tránsito.

Leer Theodoros es aceptar ese pasaje. No se sale ileso: algo queda tocado, como si uno mismo hubiera rozado el cañón con los labios. Cărtărescu no narra la caída de un hombre, sino la epifanía del límite humano. Allí donde la razón se disuelve y el alma se vuelve pura sensación, la palabra recobra su dignidad primera. “El hombre no tiene camino; se convierte en camino”, dice la voz, y el lector comprende que la única redención posible es seguir andando dentro del lenguaje.

En esa revelación se disuelve toda metafísica. El ser no se busca; se deja venir. El misterio no se interpreta; se habita. Cărtărescu nos devuelve al origen del pensamiento: al instante en que la conciencia no sabe si habla o es hablada. La novela no propone una teología ni una filosofía, sino una experiencia: la del estremecimiento, la del alma que, ante el abismo, aún respira.

Al cerrar el libro, queda un silencio denso, casi físico. No es ausencia, sino presencia que ha agotado sus nombres. Uno comprende que la literatura —como la fe, como el amor— no puede salvarnos, pero puede acompañarnos mientras caemos. Y en esa caída, el lenguaje, ya sin mandato, sigue respirando. Todo vuelve a ser pregunta. Y en esa pregunta, finalmente, hay paz.

© All rights reserved Elidio La Torre Lagares

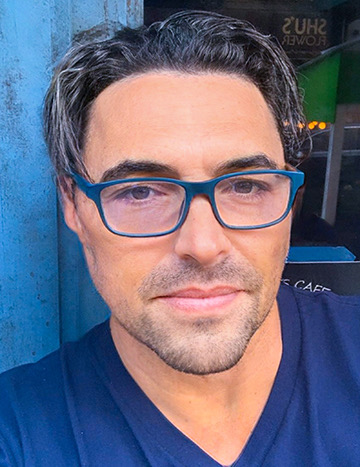

Elidio La Torre Lagares es poeta, ensayista y narrador. Ha publicado un libro de cuentos, Septiembre (Editorial Cultural, 2000), premiada por el Pen Club de Puerto Rico como uno de los mejores libros de ese año, y dos novelas también premiadas por la misma organización: Historia de un dios pequeño (Plaza Mayor, 2001) y Gracia (Oveja Negra, 2004). Además, ha publicado los siguientes poemarios: Embudo: poemas de fin de siglo (1994), Cuerpos sin sombras (Isla Negra Editores, 1998), Cáliz (2004). El éxito de su poesía se consolida con la publicación de Vicios de construcción (2008), libro que ha gozado del favor crítico y comercial.

En el 2007 recibió el galardón Gran Premio Nuevas Letras, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, y en marzo de 2008 recibió el Primer Premio de Poesía Julia de Burgos, auspiciado por la Fundación Nilita Vientós Gastón, por el libro Ensayo del vuelo.

En la actualidad es profesor de Literatura y Creación Literaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha colaborado con el periódico El Nuevo Día, La Jornada de México y es columnista de la revista de cultura hispanoamericana Otro Lunes.